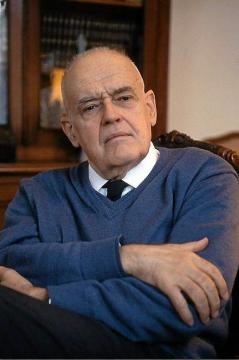

Pierre CHAUNU

Pierre Chaunu est né le 17 août 1923 à Belleville-sur-Meuse et mort à Caen le 22 octobre 2009. Spécialiste de l'Amérique espagnole et de l’histoire sociale et religieuse de la France de

l'Ancien Régime (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles), grande figure française de l'histoire quantitative et sérielle, cet agrégé d'histoire et docteur ès lettres a été professeur émérite à

Paris IV-Sorbonne, membre de l'Institut et commandeur de la Légion d'honneur.

Il a été élevé par son oncle et sa tante car sa mère est morte quelques mois après sa naissance et son père, cheminot, était rarement à la maison. Sa jeunesse s'est déroulée dans le

cadre d'une éducation rousseauiste et voltairienne, donc anticléricale et catholique conformiste. Il vit au Ban-Saint-Martin près de Metz jusqu'à ses quinze ans. Pour fuir ensuite le

danger allemand, son oncle et sa tante déménagent à Rouen, en Normandie.

Chaunu a dit avoir été passionné par l'histoire dès sa jeunesse, entourée par presque toutes les périodes historiques. Il a grandi à Verdun où vivaient ses grands-parents maternels. Il y

connaissait très bien les terrains où avaient combattu les armées françaises et allemandes. Dans cette même région de Lorraine, la guerre entre la France et l'Allemagne de 1870-1871, le

passé médiéval de Metz ont aussi beaucoup influencé Chaunu. Mais l'élément décisif qui le mène à s'intéresser sérieusement à l'histoire est dans son enfance la mort de sa mère. La mort

a marqué sa vie d'historien. Mort de sa mère, mort de son oncle, et enfin mort de son fils à l'adolescence. La mort engendre l'oubli, ce qu'il veut à tout prix empêcher. Il veut enrichir

la "mémoire de l'avant" et ainsi faire reculer la mort.

Après le baccalauréat Pierre Chaunu avait le choix entre des études de médecine et des études d'histoire. Son choix se porta sur l'histoire, et à partir de 1940 jusqu'à 1944, il étudia

à la Sorbonne. Pendant ses études à Paris, il a été très influencé par de Gaulle en 1940 et désapprouvait surtout le socialisme français. En 1945, il rencontrera Fernand Braudel, par

lequel il sera très influencé. Après ses études, il épouse Huguette Catella et retourne en Meuse à Bar-le-Duc pour un premier poste. Il y écrit son mémoire de DES sur Eugène Sue, qui

sera publié en 1948 et qu'il considère dans son égo-histoire comme un divertissement. Après un séjour à l'armée il se préparait alors pour l'agrégation. Chaunu a commencé à trouver sa

direction à l'aide de ses recherches sur l'Amérique Latine et dans son livre « Que sais-je ? ».

En 1948, Pierre Chaunu et sa femme aident Lucien Febvre à créer la VIe section de l'école pratique des hautes études. Entre 1948 et 1951 il vit en Espagne à Séville et Madrid pour ses

recherches. Celles-ci portent sur le Pacifique et l'Atlantique et les échanges économiques entre les continents. Il publiera deux livres sur ses recherches : Séville et l'Atlantique

(1955-1960) composé de douze volumes, qui est un commentaire et une interprétation de l'histoire de l'Amérique espagnole et des échanges transocéaniques, qui sont les échanges les plus

importants de l'époque moderne, et Le Pacifique (1960-1966).

Depuis le succès de de Gaulle en 1940, Chaunu était gaulliste et ses choix et opinions suivaient ceux du général. Et enfin en 1954 il se convertit à une Église de la Réforme pour se

sentir plus libre de ses gestes et faits. De 1955 à 1956 il est professeur de lycée et enseigne l'histoire. Et de 1956 à 1959 il est détaché au CNRS (Centre National de la Recherche

Scientifique). Il est alors maître de conférences et dans les années 1956-1957 il est attaché de recherche. En 1959 il est chargé de cours à Caen. Enfin il soutient sa thèse en 1960.

Celle-ci se compose des recherches qu'il avait faites en Espagne quelques années auparavant et de son livre, Séville et l'Atlantique, qui est sa thèse principale. Ce travail servira

plus tard à Berkeley et ce dernier servira encore à Chaunu pour sa conclusion. En effet dans ses larges recherches rassemblés dans Séville et l'Atlantique Chaunu formule l'hypothèse

que le retournement conjoncturel du début du XVIIe siècle, traduit par une nette rupture tendancielle du trafic de l'Atlantique (est) provoqué par le détournement d'une grande partie

de la production d'argent américain en faveur de la Chine. Mais ses recherches montrent que l'hypothèse n'est pas correcte car la conjoncture du Pacifique est semblable à celle de

l'Atlantique. À la fin de ses recherches, il conclut que la diminution des échanges est due à une catastrophe démographique dont l'origine est probablement la rencontre des Européens

immunisés avec les indigènes fragiles. Cette conclusion l'amènera à se pencher sur la démographie historique.

Après cela il s'oriente vers des fonctions à l'université. En 1961 il est titularisé et fait partie de l'école des Annales. Il continuera de publier des recherches sur l'Espagne et

l'Amérique pendant vingt ans.

En 1968 lors des manifestations d'étudiants, Chaunu se sent obligé de prendre position. Il suit la droite et demande alors des réformes. Il souhaite maintenir le système tout en le

restaurant au fur et à mesure. Mais, comme il le déclare lui-même dans son essai d'égo-histoire, cette année l'a beaucoup influencé. Il est déçu par les étudiants, il considère qu'ils

sabotaient tous les efforts des historiens de faire avancer la science.

En février 1979, il fait partie des 34 signataires de la déclaration rédigée par Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet pour démonter la rhétorique négationniste de Robert Faurisson.

Il fonde ensuite le centre de recherche d'histoire quantitative et publiera l'Atlas historique de Normandie, les Annales de Normandie et les Cahiers des Annales de Normandie. Ainsi

Chaunu s'est intéressé au développement démographique en Europe, avec une vue différente après avoir connu le développement démographique en Amérique espagnole. Par conséquent il

présente un système complexe qui s'organise autour de la modification fondamentale, du XIIe au XVe siècle, de la mutation de l'âge au mariage. Autour de ce sujet il a publié de

nombreux ouvrages comme L'Europe classique (1966), L'Europe des Lumières (1971), Histoire, sciences sociales (1974), Un futur sans avenir (1979) et Histoire et imagination (1980).

Mais beaucoup d'articles ont également paru, la plupart dans Histoire quantitative, histoire sérielle. Dans son livre Histoire, sciences sociales, Chaunu a une réflexion méthodologique

qui décrit sa propre pensée historique. Il essaie de faire une description de l'avenir avec les éléments du présent. Il intègre dans cet ouvrage l'histoire économique qui rend compte

des problèmes de méthodes, ainsi que la démographie historique qui rend possible une mesure des comportements des hommes par rapport à la mort, ce qui débouche sur une nouvelle méthode

et une nouvelle voie de recherche. Il essaie également d'incorporer une histoire culturelle sérielle tout en plaçant ses recherches sous le signe du changement. Il s'interroge sur les

raisons et les conséquences du choc démographique en Europe. L'Europe classique est représentatif pour tous les thèmes auxquels Chaunu porte un certain intérêt car il y intègre l'histoire

économique mais aussi la démographie historique, la révolution scientifique et religieuse. De plus c'est un travail de synthèse correspondant à la nouvelle histoire avec un nouveau

style d'écriture. Dans L'Europe des Lumières, Chaunu commence à intégrer l'analyse culturelle ainsi qu'une réflexion sur la croissance, il associe les hypothèses et les recherches.

La chute démographique de 1973 a beaucoup inspiré Chaunu dans ses recherches de prospective — l'étude de l'évolution d'une société dans un avenir proche — avec le temps qui passe comme

principal enjeu. De plus avec la publication du livre De l'histoire à la prospective en 1975 il va faire une première analyse historique du présent. De plus dans cette publication

ainsi que Dans le refus de la vie (1975) et La peste blanche (1976) il prédit le déclin démographique en Europe et en France et en profite pour faire un signe rappelant que cela peut

être dans l'avenir une conséquence de l'avortement.

Pendant toutes ces années de recherches, Chaunu s'est appuyé sur trois axes de travail : la synthèse, une recherche de quantification du difficilement quantifiable et l'axe professionnel.

L'histoire de la France est un sujet qui a beaucoup touché Pierre Chaunu. Il dit lui-même que la plupart des études qu'il a dirigées portent sur la France. Il s'intéresse à l'histoire

de la France mais il porte également un certain intérêt à l'Ancien Régime. Dans ses recherches et publications sur la France il se dit être en quête de l'identité de la France en ayant

toujours en tête les souvenirs de son enfance et les images qui montrent les traces de la Première Guerre mondiale. Ses recherches sont un mélange d'histoire quantitative et d'histoire

sociale comme le montrent ses livres. En effet, L'histoire de la sensibilité des Français à la France, Histoire de France, Grande Chronique de Saint Denis, France, La Mort à Paris ou

encore Trois mille foyers parisiens aux XVIIe et XVIIIe siècles démontrent son patriotisme et son attachement à son pays natal. Dans ces œuvres il s'intéresse aussi à l'histoire des

attitudes, à l'histoire culturelle de la mort, il mesure les comportements saisis dans les testaments parisiens, il s'intéresse aux rapports à l'enfant avec l'exemple de Louis XVIII

et à la manière de vivre de la population.

Puis il commencera à s'intéresser plus particulièrement à la religion et un peu à la philosophie. Là encore beaucoup d'articles verront le jour comme Le temps des réformes, Culture et

société, La mémoire et le sacré, La violence de Dieu, etc.

En parallèle avec son travail il s'engagera activement contre la législation de l'avortement en 1968. Protestant, converti à l'âge adulte et prédicateur laïc, il a plus généralement

défendu des positions conservatrices et libérales, notamment dans une chronique qu'il a longtemps tenue pour Le Figaro et dans son émission de Radio Courtoisie, Les Mardis de la mémoire

(jusqu'en 2004). En 1979, il participe, selon Alain de Benoist, à la rédaction sous le pseudonyme collectif de « Maiastra » de Renaissance de l'Occident ?, paru chez Plon1. Dans les

années 1980, il a écrit dans la revue du Club de l'horloge, Contrepoint, groupe auquel il a appartenu. En juin 1987, il signe un appel d'universitaires en faveur de la réforme du Code

de la nationalité, lancé par Maurice Boudot, Michel Crouzet, Claude Polin, Claude Rousseau et Jacques Robichez. Il a appartenu au comité d'honneur du Cercle national Jeanne-d'Arc,

affilié au Front national.

Bibliographie

Je suis un anarchiste de droite (o) (1995) in La droite depuis 1789